京楽真帆子:牛車で行こう! 平安貴族と乗り物文化,吉川弘文館 (2017)

平安貴族が日常使っていた乗り物「牛車」についての研究を一般の人にもわかりやすいようにまとめた本です。出版されてすぐの頃に図書館の新刊書のコーナーで手に取って「面白そう!」と借りて来たのが出会いです。

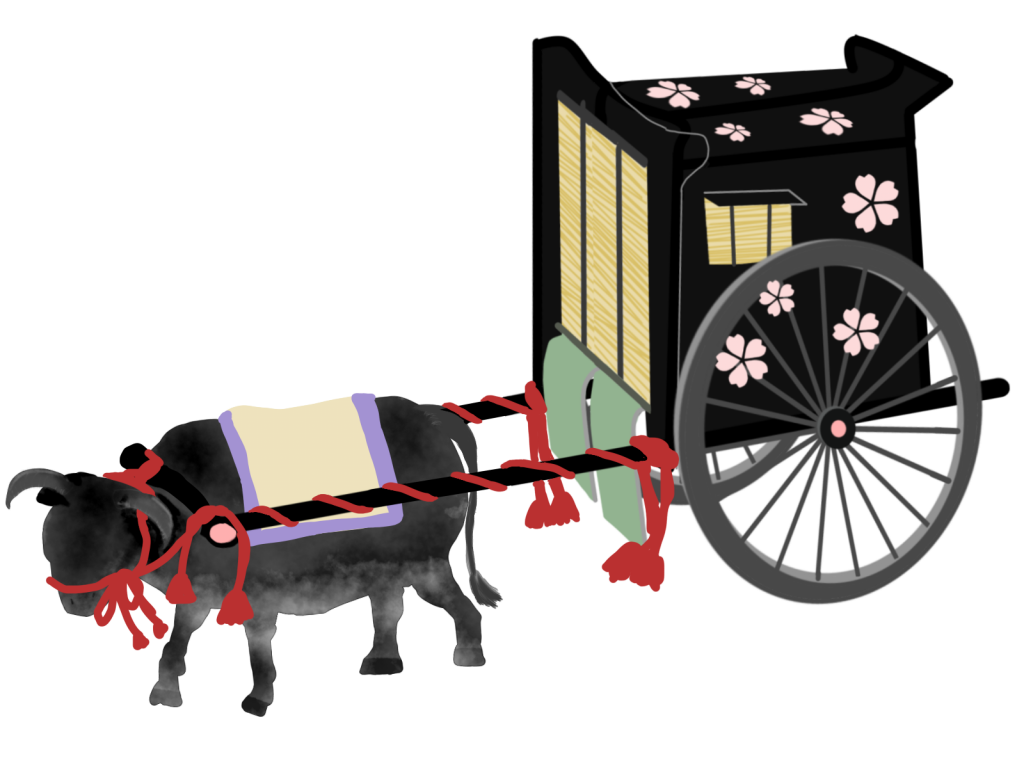

本書の「はじめに」に紹介されているように,牛車は平安時代に流行し中世後期には衰退してしまった乗り物です。ですから,牛車に関する知識なんて現代に生きる人にとっては,知らなくても実用上何の支障もないものです。

それでは筆者がなんで牛車についての研究をしたのか,と言うと,

失われた日常生活。その一つである牛車について知りたい。こうした思いから,私は牛車の研究を始めた。(p.154)

ということです。「知りたい」というのが研究を始めた動機です。なお,牛車に関しては「故実研究の他に交通史や都市史,王権論にまで発展した膨大な研究がなされている」ということです。「知りたい」と感じた人は筆者の他にもたくさんいるようです。

それでは,このような研究は,実用的には何の役に立つのでしょうか? 筆者は「古典文学を読み解くためには,牛車に関する知識は必須である。(p.1)」と書いています。でも,高校の授業なんかで牛車について教わった記憶はありません。

私は高校のときの試験の点数では,古文や漢文の方が数学や物理より上でした。自慢しているわけではありません。理数系のクラスにいたのに数学や物理の点数が古文・漢文より低かった,ということですから。試験で点数が取れたのも,文法に関する体系的な知識を身に付けていたわけではなく,知っている単語を手がかりにつじつまを合わせたストーリーをでっちあげる方法が,たまたま当たっていただけ,なのです。

入試には役立った古文や漢文ですが,高校卒業以来その知識を使う機会は全くありませんでした。でも,だからと言って「理系の人には古文や漢文の知識は不要」などとは決して思いませんでした。

乗り心地は良くなかった

牛車の話にもどします。その乗り心地はどうだったのでしょうか。イギリスのチャールズ国王の戴冠式で使っていた馬車(1762年作製)が物凄く乗り心地が悪いということでした。牛車ならスピードもそれほど出ないし乗り心地は悪くないかなという印象を持っていました。しかし,p.17に紹介されている「今昔物語集」巻第二十八第二話のエピソードを読むと,これはダメだと思いました。

加茂の祭りをどうしても見たいと考えた源頼光の家来三人が,女性専用の女車に見せかけた牛車に乗り込んで出かけます。ところが,三人とも車酔いしてさんざんな目に会う,というお話です。

牛車にも車酔いがあるんだ・・・!。私は小さいころから車酔いがひどくて乗り物全般を苦手としています。牛車が使われていた時代に生きていたら,えらい難儀をしていたでしょう。(そもそも貴族として生まれないと牛車には縁がないはずですが。)

読者を「なったつもり」にさせる

本書を読んでいて,学術的な成果を一般の読者に読ませるための優れた工夫がそこかしこにあると感じました。

タイトル(「牛車で行こう!」)もそうですし「はじめに」に「ドライブ前の点検」という洒落たサブタイトルを付けたりすることからわかるように,様々な箇所で,読者が平安貴族の視点(もちろん牛車に関して)を持てるような工夫がされています。

「まずはどの車に乗るのかを決めよう」で始まる第一章も,カンヌ国際映画祭で賞を得た映画「地獄門」のシーンを出すことで興味を引き付けるようになっています。先に挙げた今昔物語の中の説話も,女車に偽装する例として紹介されています。

本書は,どんな車があるのか(第一章 車を選ぼう)を紹介し,実際に乗って移動して降りるまでのシミュレーションをし(第二章 牛車で行こう!),乗らないときもあるのか(第三章 歩くか乗るか?)について考察します。さらに,身分の高い人しか乗れない超高級車の枇榔毛車について触れ(第四章 ミヤコを走る),同車する人達の人間関係について論じて(第五章 一緒に乗って出かけよう!)・・・と進行していきます。

ストーリー仕立てにしたり質疑応答の形で説明したりして,扱っている対象や状況に対して読者が当事者であるかのように感じさせるやり方は一般向けの技術書でも有効で,よく見かける方法です。

松平定信と輿車図考

江戸幕府の老中を務め幕政改革を主導した松平定信(1759~1829)が輿車図考という輿(人が担いで移動する乗り物)や牛車についての研究書の執筆と編纂をしていたことを本書で初めて知りました。政治家として知られている人物ですが,老中を退いた後に,多くの文化的な活動をしていて,その1つに,この輿車図考(1804)があります。

「牛車研究の金字塔」とまで呼ばれていて,膨大な文献から輿や牛車に関係する文章を抜き出して編纂し,さらには復元図も付けられているものなのだそうです。復元図があるというのは資料としての価値は非常に高いと言えます。牛車が出てくるシーンのあるTVドラマや映画を作る際には,なくてはならない資料になるでしょうね。実際,松平定信が輿や牛車に興味を持ったのは,平家物語の絵を作ることを企画していたためらしいのです。

本書でも輿車図考からは多くの引用があります。200年の時を隔てて研究が引き継がれていくのは素敵だなと感じました。

「源氏物語」の牛車

本書の最後の部分(第六章第3節)では,源氏物語の中での牛車の描かれ方を取り上げています。筆者は「輿車図考の補遺を作成してみよう」と書いていますが,第五章まで読んで得られた知識の「おさらい」や「応用問題」にもなっていて,こんなところも上手だなあと思います。源氏物語の幾つかのシーンについて,どんな種類の車に乗り,中はどんな様子だったのか,同じ車に乗る人たちはどんな人間関係なのか,を確認していきます。

この節を読むと,本書冒頭の「古典文学を読み解くため牛車に関する知識は必須」という文章も,まあ,何となくだけど,そうかもしれないと思えてきます(出来の悪い読者でゴメンナサイ)。

また,源氏物語は,登場人物の関係性をずいぶん細かく描写しているのだなと感じました。キャラクター相互の関係性の描写を重視する点が現代の少女漫画に通じるものがあります。当時の読者にとっては少女漫画みたいな感じでとらえられていたのかもしれません。

役に立つ研究って何だろう

本書は私にとっては,とても面白かったのです。でも,このような研究は「役に立たない」という理由で研究費が切り捨てられてしまうのではないかと心配になりました。

個人的には,研究者が面白いと感じて他にやっている人が少ないテーマなら,研究する価値があると考えています。でも世間一般のお財布から出すわけですから「役に立たない」と断じられてしまったら,研究費的にはきびしいでしょう。

この「役に立つか立たないか」でお金の出し方を判断する風潮は最近,猖獗を極めているようです。国の教育に関する審議会の委員が「二次方程式などは社会に出ても何の役にも立たないので追放すべきだ」という意見を紹介し,その後二次方程式の解の公式が中学校課程で必修から外された例もあります。国民の全てが学ぶべき中学校課程でさえ,役に立つか立たないかという個人の意見(感想?)に影響されたかもしれないのです。大学での研究に対して「役に立つか立たないか」という基準で判断が下されてしまうのは,いたしかたないのかもしれません。

でも,「失われた日常生活」を知るための研究は国にとっても役に立つ成果をもたらす,と主張したいのです。なぜかと言うと,そのような研究の成果は国民の一人一人が心を拡げることを大いに助けるからです。国民がきちんとした研究成果に基づいて広い視野で考えるようになることが都合が悪い,と考える為政者はいないはずですから,是非とも考慮してもらいたいです。(何しろ,心を拡げ空間や時間の異なる世界をイメージする能力はあの「ラーマーヤナ」の中で,人間を人間たらしめているとまで言われているのですから。)

最近は,社会的課題について論ずる際に「伝統を守れ」と主張する声をよく聞きます。その「伝統」が現代の私たちの基準で見たとき,まっとうなものなら,是非守っていくべきです。そして,その伝統がいつ生まれ,生まれた時代の人たちがどのように生活していたか,どのように伝えられてきたかを,学問的に明らかにし共有しておくことが必要なのではないでしょうか。

そして,松平定信のように源氏物語を七回も書写しろとまでは言いません。教育や研究に関するお金の出し方に関わる人たちは,せめて研究者たちの「知りたい」という気持ちを理解できる人たちであってほしいと思います。

コメント