西村仁:はじめての治具設計,日刊工業新聞社(2019)

「治具」の正式な定義はなく,昔の書籍を見ると,「加工に使用する工具と工作物の位置決め及び固定を行う器具」の総称となっています。

しかし現在では加工に限らず,組立・調整・検査といったあらゆる,工具・工作物・市販品など広く「位置決め」と「固定」をおこなう総称として使われています。この位置決めと固定は,モノづくりのすべての作業に共通した要素です。 (p.8)

工学部の学生だったので,何かモノを作ってみたかったし,研究もそうしたいと考えていました。

で,卒研が始まると,いろいろ作ってみます。ところが困ったことに,私は,

ものすごく不器用

なのです。さらに困ったことに,空間識別能力が劣る。どこに何を置いたかすぐわからなくなるし,自分がどこにいるかさえ,わからなくなってしまうのです。

また,空間だけでなく,今自分が時間軸上のどこに居るのかも忘れてしまうためか,物事を進める段取りが下手すぎました。

要するに,基本的な資質としてモノ作りには向いていなかったのです。

箱を作るとします。アルミ板に穴あけしてネジを切り,組み立ててネジで固定する。ネジ穴が4つあるとすると,どんなに気を付けて加工しても,3つまではネジを使って固定できるのですが,最後の1つにネジが入りません。 結局,その穴は「バカ穴」つまり,穴の寸法を拡げて,ごまかすことになってしまいます。

就職してからも,自分でモノを作る機会は多かったのですが上達はしませんでした。工作のスキルが非常に高い技術職員の方たちが近くにいたのですから,基本的な加工技術を教えてもらえば良かったのに,遠慮してできなかったのは今から考えると,とても残念なことでした。

今回紹介する「はじめての治具設計」は退職後に市立図書館で見つけた書籍です。機械設計の分野は専門外だし,もう機械工作なんてする機会もないだろうと思っていたのですが,苦手の分野でリベンジしたいという気持ちもあるのでしょう,つい手に取ってしまいました。

読んでいくと,「こういう本にもっと早く出会っていたら,工作のスキルも上がったかも」という気がしてきたのです。

<画像を見る>

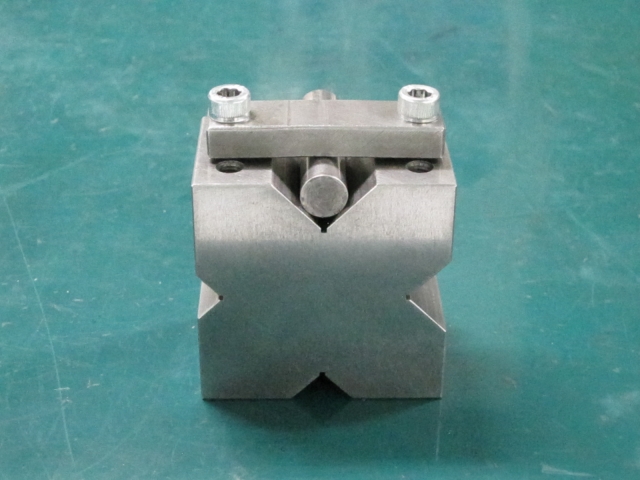

治具の例:Vブロックは,円柱状の対象を固定する際に使う治具です。

<閉じる>

本書は,治具の設計について,基本的な原理,実装の具体例,関連する市販の部品などについて解説しています。本書の「はじめに」によると,治具設計にはメカ設計の知識と作業設計の知識が必要となるのですが,治具を使うのは人間なので,楽に作業するための作業設計が重要になるといいます。

本書の目標は,メカ設計と作業設計の習得ということになります。

しかし,本書に引き付けられた理由は,治具のメカ設計と作業設計の具体的手順が書かれた実用性の高い内容だったから,だけではありません。

「初めて学ぼうとする人のための本」としてお手本にしたい特徴を多く備えているからです。

本書の記述は文章も図版もわかりやすい。文章は短く,簡潔です。数式は,基本的なものに限られています。ほとんど全ての解説ページには図版が使われています。おそらく筆者自らの手で元の図を描いて工夫したのだろうと想像できます。

生産の現場で使われることを想定した内容ですが,説明の進め方は,学生の自習用の教材を作る際の参考になるでしょう。(残念ながら,私の専門分野で重要になる数式を理解させる事例は少ないです。)

本書に惹かれた理由はまだあります。本書の底には,私たちが学んで教えている学問分野に共通する重要な考えが流れているように感じました。

例えば,治具を使うことで,特別なスキルを必要とせず(つまり誰でも),同じモノを低コストで作ることができるようになる。この「誰がやっても同じモノを作れるようにする」あるいは「特別な才能がなくても誰でも問題を解く方法を示す」ことが,私たちが大学の工学部で学んだ学問の特長だと思うのです。

さらに,作業設計に関して述べている章では,

「どんなに責任感があっても,どんなにやる気があっても「人はミスをしてしまうこと」が作業設計の前提条件となります。」(p.143)

「・・・「機械はトラブルが起こる」ことが機械設計の前提条件となります。」(p.144)

と述べています。「人も機械も間違う・誤動作する,ということを前提にシステムを作らなればならない」のは,様々な分野での設計では常識なのですが,大学の講義で学生に伝える機会はなかなか少ないのです。

教育とは,知らないことを新たに伝えること。訓練とは,実際にできるようになるまで指導することです。(p.143)

アカデミックな学理を重視する大学では「間違いを防ぐための具体的な方法の教育」は講義科目にはなりにくいし,できるようになるまで指導することも時間的に難しいのです。また,動作設計のようなケースごとに異なり一般化・抽象化が難しい分野が軽視されてしまうのは,仕方がないことかもしれません。

私の担当していた講義でも,学理の習得に重点を置いていました。私が担当した学生の多くは,理論が導き出される前提条件や過程は興味がなく,結果だけを欲しがる傾向があるようでした。しかし,結果だけを取り出した知識は,結局,使い物にならないことが多いので,前提や過程を理解してもらうことに時間を割かざるを得ませんでした。

しかし,「間違うことを前提として物事を考えること」はとても大事だと思います。例えば,政策や行政の仕組みなどで誤りがあってもそれを認めず突き進んだ結果,大変に残念な事態に陥ってしまう例が多いようです。

そこで,時間も少なく力も及ばなかったのですが,計算問題を解くときは必ず検算をさせたり,表を使って間違わずに計算する方法を教えたりしていました。また,教科書の中にも誤りはある,講義でしゃべっている内容にも間違いがあるかもしれないと注意し,配布資料の中にある間違いを見つけてくれた受講者には最終評価に加点する,といったこともしてきました。

でも,学生に伝わったかどうかを評価する方法を確立するところまでは至りませんでした。学部の教育では無理でも,研究室に配属された学生を対象としてなら対応ができるかもしれません。私にできそうなのは,自学習用の資料や環境を作ることだろうと考えています。

コメント