デーヴァダッタ・パトナーヤク:インド神話物語 ラーマーヤナ 上,原書房 (2020)

本書は,英訳されたタイトルからもわかるように,有名な物語「ラーマーヤナ」の再話(retelling)です。しかし,主人公はラーマではなく,その妻であるシーターです。この点が,その他の多くの再話と大きく異なる特徴だろうと思います。

ラーマーヤナ物語は前半と後半に分かれています。前半は,羅刹のラーヴァナにさらわれたシーターをラーマが取り返すまでを描いている,いわゆる「めでたし,めでたし」で終わる典型的な物語です。一方,後半(主に本書の下巻で描かれています)は後代になって付け加えられたもので,ラーマとシーターの別離が描かれています。この後半については評価が分かれていて,ある日本語訳のラーマーヤナ(東洋文庫だったか・・・未確認)の後書きでは「全く不要なもの」として扱われているのです。

しかしパトナーヤクの再話のプロローグは第2部の末尾の描写になっているのです。そして重要な登場人物(人物ではなく猿なんだけど)であるハヌマーンがシーターとラーマの物語を語り始める,という構成になっています。このことから,本書では第2部を物語の構成上欠かせないものとして重視していることがうかがえます。

ハヌマーンが語る物語の冒頭で,シーターはジャナカ王が畑を耕しているときに土の中から見つけられます。ジャナカ王には子供がいなかったのですが,王はシーターを自分の娘にすると宣言します。

これは捨て子か? 違う、と農民たちは言った。大地の女神から子どものいない王への贈り物に違いない。だが、この子は王の種から生まれたわけではない――どうしてこの子が王の娘になれるのか? するとジャナカは、父となる資格は種でなく心から芽生えるものだ、と言った。 (p.39)

「父となる資格は種ではなく心から芽生えるものだ」という言葉が心を掴みます。この短い言葉は,家族の絆は遺伝的なつながりではなく個人の内面(心)に基づくのだと宣言し,多くの人を元気づけてくれるのではないでしょうか。

本書は節目節目でコラムが挿入されていて,物語の背景となる思想や複数の再話の違いなどが解説されています。これはインド思想の入門として,あるいは学術的な見地から本書を読むときには役に立つでしょう。しかし,物語に没入したいときはコラムを飛ばして読むことをお勧めします。

なぜなら,本書では物語は思考・思想を伝える媒体として働くものと考えているからです。学術的に体系づけられた著作などよりも,物語の方が心の深いところに思想を届けるものかもしれません。

本書の上下巻を通して,様々な場面でラーマを含め多くの登場人物が自分の考えを述べます。それらの言葉の底を流れているのは「心を拡げよ」という主張です。この主張は「想像力によって 現実には在在しない状況を作り出すことができる」,「他人から認められることを望まず,世界をありのままに見る」,「世界を他人の視点で見る」などと,表現を変えて何度も繰り返されます。

これらの言葉には現代に生きる私たちにも響くものが多くあると思います(単に私が自分に都合の良い言葉を切り取っているだけかもしれませんが)。様々なことが人間の心の働きに関係して言及されている中で,「規則」と「物語」に関するものが印象に残りました。

「物語」については下巻の紹介にゆずることにして,「統治者と規則」に関連する以下のエピソードを紹介しましょう。

グシャラタ王にはラーマを長男として4人の息子がいました。支配者としてのあり方を四人の息子に教えるよう王に依頼された聖仙ヴァシシュタは,支配者たる王だけでなく,どんな職業の人でも、男でも女でも、あらゆる人は心を広げ、召使いの精神から、商人の精神、支配者の精神、賢者の精神へと上昇していかねばならない,と告げます。

「王が、どうしたら召使いや商人や支配者や賢者になれるのだ?」ダシャラタは訝った。

ヴァシシュタは言った。「理解しないまま他の王のまねをするとき、王は召使いです。規則を利用して望むものすべてを手に入れようとするとき、王は商人です。規則を利用して周囲の者に自分の考えを押し付けようとするとき、王は支配者です。規則の背景にある思想を理解して、守られる規則と守られない規則がある多くの理由を察するとき、王は賢者です。バラモンの心を持つ王にとって、規則とは単なる機能であり、それらは決して善でも悪でもありません。そしてあらゆる行動と同じく、規則にも結果が伴います。そのような王にとって、規則とは君臨し支配するための道具ではありません。規則とは単に、どれだけ弱い者でも、それがなければ強い者に独占されるであろうものを持てるようにするための、社会の道具に過ぎません」(p.82)

「規則」はマスク着用のような法文化されていないものから法律・条令,憲法に至るまで様々です。上の言葉を読んでから,私自身の「ルールや法律」に対する態度を省みると,残念ながら「召使いレベル」だなあと感じます。

一方,指導的な立場にある人たちのほとんどは,「規則」を望むものを手にいれるために使う「商人」か,自分の考えを押し付けるために使う「支配者」のレベルに留まっているのではないでしょうか。民主主義が機能するためには,国民の全てとは言わないまでもせめて60%くらいの人が「賢者の心」にならないといけないのかもしれません。これはなかなか厳しい条件です。

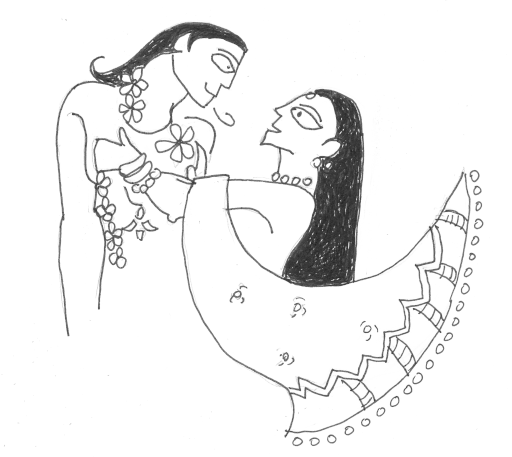

最後に一つ付け足しです。パトナーヤク自身が描いたイラストが,モノクロでシンプルなんですけど,妙な味があって可愛いですね。

↑ こんなイラストです。著作権の問題があるので、一部をスケッチしました。さすがに「記憶スケッチ」は難しいので見ながら模写しましたが、著作権の問題をクリアしているかどうかは不明です。(こんど詳しそうな人に聞いてみます。)

コメント