高田 裕美:奇跡のフォント 教科書が読めない子どもを知って―UDデジタル教科書体 開発物語,時事通信社; New版 (2023)

「UDデジタル教科書体」というフォントが世に出るまでの経緯について開発の中心となったフォントデザイナー自身が書いています。このフォントは2016年にリリースされ,Windows OSに標準でバンドルされています。

いろいろなことを考えさせられる本でした。私にはうまくまとめることができないので,(ほぼ)書いてある順に紹介していきましょう。

なお,フォント名の“UD”はUniversal Designの略語で「文化・言語・国籍・年齢・性別・能力の違いによらず,より多くの人が使えるように配慮されたデザイン(p.11)」のことです。

『これなら読める! 俺,バカじゃなかったんだ!』(p.13)

ディスレクシアと診断されている小学生の子供が,いつも使っている電子教材のフォントをUDデジタル教科書体に変えてみた際に発した言葉です。ディスレクシア(dyslexia)とは読字障害とか識字障害などと訳されていて,学習障害(Learning Difficulty, LD)の一種です。ディスレクシアの人は,知的な問題がないのに,文字を読んで意味を把握することが苦手なため学習が困難になってしまうのです。このエピソードを筆者自身がツイッターに投稿したところ2万件を超えるリツィートがあったそうです。

これをを読んだときは,フォントを変えただけで文章が読めたり読めなかったりするんだろうか? と感じました。

障害は,人ではなく,社会にある。(p.14)

最も強い印象を受けた言葉です。生きる上で困難さや不便を感じている人たちは,多くの場合,少数者・社会的な弱者であることが多いでしょう。そして,その人たちの感じる困難さは「当人の問題」として扱われ,自己責任で解決すべきものとして扱われているようです。

しかし,変えるべきは社会なのでは? 社会を構成する一人一人にも(つまり私にも)責任があるのでは? ということが問いかけられています。

私とフォント

私「ヤじるし」は,自慢じゃないですが教材のデジタル化には早くから取り組んでいた方でしょう。講義を始めたころに主流だったドットマトリックス式のプリンタは,教材作成には全く向いていないので,コピーと切り貼りというアナログな手法が資料作りの中心でした。

しかし,Apple社のMacintoshが発売されるとこれを導入し,Adobe社のアウトラインフォントとレーザプリンタを使ったDTP(Desk Top Publishing)で配布資料を作成できるようになりました。これでフォントと作れる資料の選択肢がぐっと広がりました。(沖電気さんから発売されたばかりのLEDプリンタを寄付していただいたのが,とても助かりました。遅くなりましたが,感謝いたします。ありがとうございます。)

講義中に使う視覚教材は,配布資料よりもデジタル化が少し遅れ,レーザプリンタで作ったOHP(オーバヘッドプロジェクタ)の時代が続きました。その後,液晶プロジェクタが出始めたので,やっとPowerpointを使った現在の方式に移行できました。

私の作成したPPTの資料では「板書」として受講者に書き写してもらう文章のフォントを手書き風のものに変えてあります。これは,書き写す部分を区別しやすくするためですが,もう一つ狙いがありました。

それは,「書き写す文字を少し読みにくくすると内容の定着率が向上する」という研究結果についての記事を読んだことがあるからです。ただし,この研究結果の追試や再現性についての検証はしていません。学生の反応は「読みにくい」という指摘が若干ありましたが,板書を書き写す時間を十分取ることで特に問題にはならなかった,と理解しています。しかし,今回,本書を読んでから,何割かの学生さんには苦痛を与えてしまったかもしれないと反省しています。

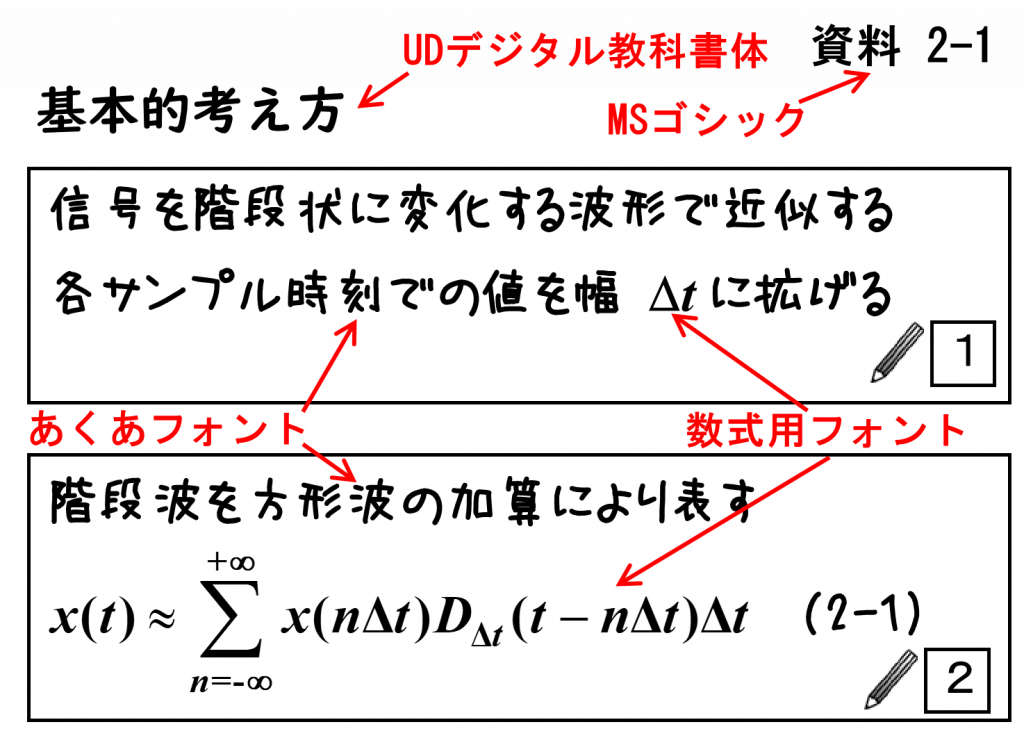

PPTスライドで使っているフォントの例 (「基本的考え方」をUDデジタル教科書体で表記)

フォントを作るのは大変だ

PPTなど講義資料の手書き風フォントには,主に「あくあフォント」を使っています。趣味で作成されたフォントで今は開発は停止していると思いますが,非常に多くの場面で使わせていただきました。作者の方には,この場を借りて御礼を申し上げます。

私自身の手書き文字のフォント化も試みたのですが,すぐに諦めました。文字数が多すぎるのです。それでフォント作りは大変なんだろうと漠然と思っていました。しかし本書を読むと,フォント作りが物凄く大変なことがわかりました。文字数の多さだけが問題ではないのです。私のような根性無しにはとても務まるものではないです。

例えば写植用のフォント原図では,錯視で斜めに見えることを見越して,横線の角度を水平から少しずらしています。ところがこれをデジタルフォント化すると,表示や印刷のためラスタライズするときにジャギーが目立ってしまうのです。(写植の前から使われていた活版印刷の文字原盤はインク面を紙に押し当てた際の滲みを考慮して少し細く作ってあるので,そのままでフォントにすると細く見えてしまうという問題もあったそうです。)

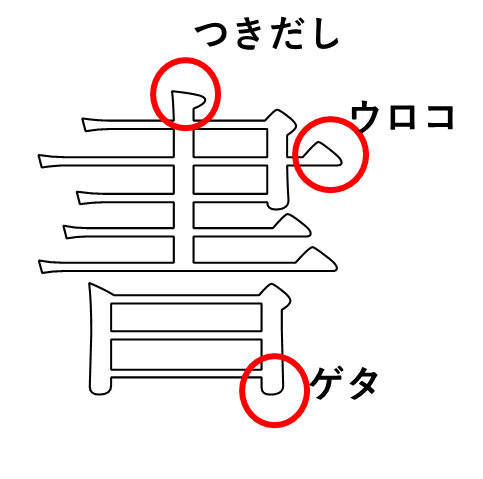

その他,明朝体の文字の止めのところに置く三角形の“ウロコ”の大きさのことなど,考慮すべきポイントが非常に多いのです。とにかく,髪の毛一本の幅や高さの違いでも,バランスが崩れて見えるというのです。

フォントの部位の名称

このためフォントデザイナーである筆者は,文字パーツの髪の毛一本の幅や位置の違いにも敏感になり,小説を読んでも気になるところが多すぎて内容が頭に入らなくなってしまうことがあるそうです。(ひょっとして,ディスレクシアの方が読んだ文字を理解できなくなるときは,こんな感じなのかもしれない,と思いました。)

教科書体・・・文字の書き方を教えるためのフォント

さらにさらに,UDデジタル教科書体フォントは文字の書き方を教え学ぶために使うことを目的としていて,これがまた問題を難しくしています。文字の書き方を学ぶためには,止めや払いなどがわかるように,フォントの太さを変化させる必要があります。ところが,このような文字幅の変化はジャギーの原因になります。しかも,ディスレクシアの人達の中には文字の端が尖っていることが気になって文字から言葉・文章への変換がうまくできない人がいるというのです。

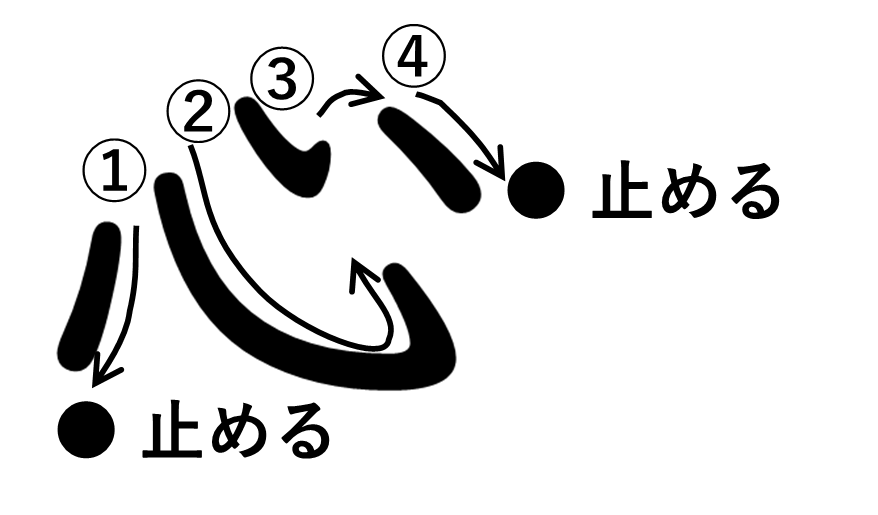

資料作成のためいろいろなフォントを試していたとき「教科書体」というフォントの一群があることを知りました。でも「何に使うのかわからないけれど,あまり面白みのないフォントだなあ」としか感じなかったのです。しかし,児童に文字の書き方を教える現場では欠かせないものらしいのです。肢体不自由の児童も,下の図のような,手の動きまで表現までした書体を使って「ストーリー仕立て」で説明すると覚えてくれやすいそうです。

教科書体を使って文字を教える 本書p.131の図を模写

暗黒の時代

筆者がフォントメーカーの株式会社タイプバンクに就職した1984年は,私が職を得た年でもあります。年齢は私の方が上なのですが,社会に出てからは同じ時代を生きてきたといってよいでしょう。ですから,本書に書かれている内容の技術的背景や時代の雰囲気は,読んでいてとても他人事とは思えないのです(錯覚かもしれません,たぶん思い込みもあるでしょう)。

タイプバンク社の経営は立ちいかなくなって社員全員が解雇され,筆者は株式会社モリサワに移籍します。多数の社員を抱える企業では,効率や開発コストの優先度は高くなるのでしょう。モリサワでは,UDデジタル教科書体フォントは教育関係者に高く評価されていたものの少数者しか必要としないニッチな商品として扱われていたようです。このため,フォントのデザインの細かなところまでこだわる筆者の立場は,だんだん苦しくなってきます。

この,筆者が「暗黒の時代」と呼んだ時期を書いた部分は,読んでいてつらく,息ができないような気持ちになりました。

逆転

しかし,筆者の仕事を見守ってくれている人もいたのです。その一人であるモリサワの常務取締役を務めていた方に筆者が直談判したことから事態は動き始めます。そして2016年6月にUDデジタル教科書体がリリースされることになります。

高く評価されていたフォントであることや筆者の熱意や努力を知っている人がいたことが結果につながったことは確かでしょう。でもそれだけでは不十分で,障害者差別解消法の施行が2016年だったことが大きかったようです。この法律により「公共の場での合理的な配慮の提供」が官公庁や役所,学校の現場で求められるようになったのです。

私はここから,ビジネスで社会的課題にアプローチすることの重要性を学びました。例え利用シーンやターゲットが限られていても,それが社会的課題を解決に導くものであれば必ず反響はある。(p.154)

企業や大学の役割

UDデジタル教科書体の開発では,大学の研究者も大きな役割を果たしています。

「障害者支援」に参入してくる会社や人は多いけれど,地道な努力が必要な割に利益にならない実情を知ると投げ出してしまうそうです。UDと名乗る以上は「誰でも使える」ことのエビデンスを作るための手間のかかる作業が不可欠になります。コストのかかる検証作業にマンパワーを割くことは企業としては難しいでしょうし,開発した製品を使って利益を得る企業だけで検証をすることには問題があるかもしれません。企業から独立した立場の大学の研究者が貢献できることは多いはずです。

社会的課題の解決を目指す製品は,社会的責任を自覚した企業人だけではなく大学の研究者が果たす役割が大きくなるだろうと感じました。

本当の多様性って何だろう (p.177)

UDデジタル教科書体フォントは読みにくい,好きじゃない,と感じる人もいるそうです。選択できるようにしておけば良いのでは?と思って読んでいくと,筆者は,それでは互いの多様性を認め合う社会になるのだろうかと述べ,次のような言葉を投げかけてきます。

「自分はこれが好きだから,ほかの人が何を選んでも関係ない」

「あなたが何を好んで使いやすいと思うのは勝手だけど,自分の知ったことではない」

「あなたのことには口をださないから,自分のことも何も言うな」

これは本当に多様性でしょうか。

互いに認め合っている社会だと言えるでしょうか。

もし全員がそうなれば,少数派が抱えている困難は,いつまでたっても社会に理解されることも,改善されることもないでしょう。

むしろ「多様性」という言葉が,弱者への無関心を肯定する便利な隠れ蓑になってしまうのではないか。 (p.179)

「みんながやりたいことを勝手にやればよい」という状況は多様性の尊重にはつながらないということでしょう。みんなが勝手にすれば,いつまでも弱い人は弱いままです。弱い立場にある人達が少数であっても,不便だ不公平だと感じていることを口にだせるようにすることが第一歩で,好き嫌いは別にして,他人の口や自分の耳を塞ぐことはせず実態を知ることから始めなければならない,ということでしょう。

(私の)課題

まとまりのない文章になってしまいました。以下は,私が感じた課題の一部です。

- 読みにくさ/読みやすさを決めている認知的な仕組みは?

UDディジタル教科書体フォントがロービジョンやディスレクシアの人たちにとって読みやすいフォントであることは,他のフォントとの理解度の比較テストなどで定量的な検証がされています。しかし「なぜ,このフォントだと文字列を文章として理解できるのか(あるいは,できないのか)」を人間の認知の仕組みまで考慮して明らかにされてはいないようです。読みにくさ/読みやすさに人間の認知がどのように関わっているかという仕組みがわかれば,より有用な対応ができるような気がします。 - 大学の教育ではどうだろうか

在職中には,数式を見てもすぐに意味が理解できない学生が結構多いと感じていました。数式のフォントが関係しているのかもしれません。

板書をノートに書き写す時間も学生によって大きな差があります。(全員が書き写してから次に進むようにしていましたが,速く写せる学生には不満を持つ人もいました。)

上に述べたような差異が認知システムの特性が原因で生じているとすれば,問題を抱えている学生に「やる気を出せ」,「練習の時間を増やせ」というだけでは効果が少ないことになります。また,このような学生は,自己責任で何とかしようと考えたり,わからないことを言い出せなかったりしているのかもしれません。 - 少数派への配慮は多数派の不利益か?

一人でも不利益にならないようにしようと思っても,技術や施策による問題解決には,最後はコストの壁が立ちはだかります。少数派や弱者に配慮した社会を作ることは多数派にとって不利益になり,それは全体にとって不利益になると感じる人が多いかもしれません。

コストや,特性の異なる集団間の対立が関係してくるので,すぐには正解の見いだせない課題です。

上に述べた3つ目の課題に関しては,p.154でも述べられているように「少数者に配慮した技術や施策は,一見コスパが悪いように見えても,社会的な課題を解決するなら全体の利益になる」と考えています。ポイントは「社会的な課題の解決」ですね。

また,「多数派」とみなされている集団の中にも,自分が当然受けるべき利益を受けていないという不満や不安を感じている人たち(実は弱い立場の「隠れ少数派」?)もいるはずです。そのような人たちへの配慮も必要になるでしょう。

なお「少数者への配慮が全体の利益につながる」と書きましたが,個人的にはもう少し悲観的で,「人を大事にしない社会システムをそのままにしておいたら,少数派も多数派もいずれはひどい目に合う」と心配しています。この辺りの話に関連して「確率的因果応報説」とでもいうべき仮説を持っているのですが,それを紹介するのは別の機会にしましょう。

コメント